派遣会社の皆様へ

厚生労働省指定派遣元責任者講習講師、法務と実務に強い派遣特化型の

社会保険労務士、みなとみらい人事コンサルティング代表の泉文美(いずみ あやみ)と申します。

今回も、よろしくお願いいたします。

前回(9月公開)は、派遣報告書の内容に基づいて作成する「マージン率等の情報提供」について解説しましたが、今回のテーマはそれに続いて「マージン率等の情報提供」をインターネットで公開することについて解説します。

※この記事は 2025年9月24日時点の情報を元に解説しています。

目次

情報提供の方法を選択

前々回、前回に渡って、ようやく「マージン率等の情報提供」が完成しました。

では、完成したこの「マージン率等の情報提供」。どうしたらいいのでしょうか?

派遣事業報告書控えと同じで、派遣の個人情報の棚に一緒に保管しておけばいいのでしょうか? 違いますよね。

ただ作成してすぐ保管してしまったら、誰の目にも触れないことになってしまいますから「情報提供」した、とは言えませんね。

では、具体的に誰にどう見せると「情報提供」した、と言えるのでしょうか?

ここでいう「誰」とは「広く世間一般に」を指します。つまり、社内回覧や社員全員へのメール周知を意味しているわけではない。ということですね。

つまり、対象は自社の社員に限りません。派遣先の方々、これから派遣労働者として応募を考えている方、さらには全く関係のない第三者に至るまで、誰でも自由に、好きなときに閲覧できるようにしなければならないのです。

そのような方法は自ずと限られます。そう、インターネット上での公開です。

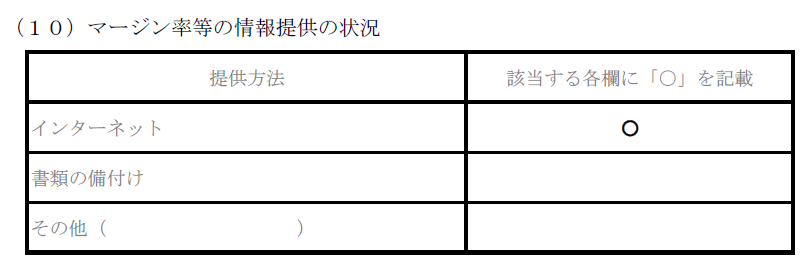

では、これまで何度も確認してきた「派遣報告書の控え」の第5面を、改めて見てみましょう。

「インターネット」か「書類の備え付け」か「その他」のどれかに「〇」を付ける欄がありますね。

ところが、この役所の記入例にはあらかじめ「インターネット」に「〇」がついており、

さらに注意事項として、

「マージン率等については、原則として、インターネットの利用による情報提供が必要となります」

と明記されています!

そうなのです! ここはアンケートではなく、“正解のあるテスト”だったのです。

つまり「インターネットに〇をつけないとダメ」ということです。

じゃあなぜ、書類の備え付けとかその他の選択肢もあるの?

いい着眼点ですね。実は以前は選べたのです

つまり、「HPがある会社さんはインターネットで。そうでない会社さんは書類の備え付けなどほかの方法でもよい」となっていたのですね。ところが、今はルールが変わりました。

とはいえ選択肢を完全に消す必要はないので、「インターネット」と「書類の備え付け」の両方に〇を付けても構いません。

ただし 「インターネット」には必ず〇を付ける必要がある のです。

「でも今も、会社HPを持っていない派遣会社もあるのでは?

つまり、マージン率等を公開するために、わざわざHPを作らなきゃいけなくなったの?」

――そう考えた方。これまた素晴らしい着眼点です。

HPがない会社さんでも無料でインターネット上に公開できる方法が今は存在するため、インターネットで公開が原則になったのです。

それが厚生労働省HPの「人材サービス総合サイト」です。

人材サービス総合サイトでマージン率等の情報提供を申し込む方法

それでは、具体的な掲載申し込み方法を見ていきましょう。

「人材サービス総合サイト」

https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/JinzaiWeb/

このHPで、日本全国のすべての派遣・職業紹介会社の情報を掲載しています。

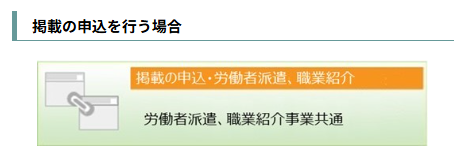

トップページの「掲載の申込を行う場合」の左端、

「労働者派遣、職業紹介事業共通」をクリックしてください。

掲載申し込みの流れ

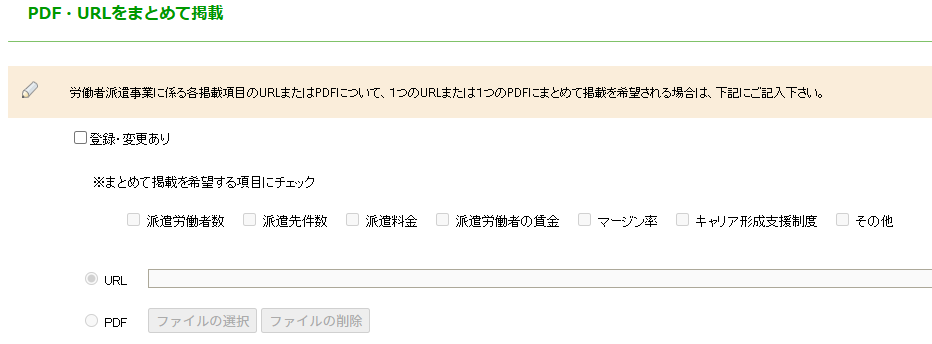

入力画面が表示されたら、作成した「マージン率等の情報提供」をもとに各項目を入力します。

あるいは PDFやURLをまとめて掲載する欄に、PDF化した資料を添付する方法 でも構いません。後者の方が簡単なのでおすすめです。

会社のHPの会社案内などの欄に載せたという会社さんは、そのHPのURLを入れるといいですね。

最後に派遣許可番号、派遣元責任者氏名などの会社の情報を入れて「申込」をクリックすると、掲載申し込みが完了します。厚生労働省の職員が入力内容を確認した上で、皆さんの会社情報として掲載してくれますので、即反映されるわけではありません。

時間がかかることもありますので、数カ月見ておきましょう。

反映状況の確認

掲載が反映されたら、次の手順で確認できます。

- 人材サービス総合サイトのトップページから「検索を行う場合」→「労働者派遣事業」をクリック

- 県名、社名等を入力して検索

- 検索結果に会社名が表示されたら「詳細情報」をクリック

そこに、申込時に提出した「マージン率等の情報提供」が表示されます。

自社HPに掲載する場合の注意

自社HPを利用する場合でももちろん問題ありません。

ただし、誰でも自由に閲覧できる状態であることが条件です。

-

NG例:社員や派遣先にID・パスワードを発行し、ログイン後にしか見られないページ

→ 限定公開となるため「広く世の中への情報提供」とは認められません。

最も確実なのは、

- 自社HPに掲載する

- 人材サービス総合サイトにそのページのURLを登録する

という両方を行うことです。

実務上、労働局から「自社HPがあっても、人材サービス総合サイトにも掲載してほしい」と依頼されることがあります。URLを入力するだけで済むので、両方やっておくのが無難です。

情報更新と周知

人材サービス総合サイトにしろ、自社HPにしろ、掲載情報は常に最新になるように注意しましょう。

実際には、数年前の古い情報がそのまま残っている会社も見受けられます。

また、自社の派遣労働者さんには情報提供したことを周知する必要があります。

一斉お知らせメールなどで、人材サービス総合サイトや自社HPに載せた旨を説明し、

そのURLを知らせておくといいでしょう。

おわりに

毎年、派遣事業報告書関連として、

- 5月ころまで 派遣事業報告書記載に必要な情報を集計する

- 6月1日から30日まで 派遣事業報告書を作成して労働局に提出する

- 提出後 労働局から問い合わせが来たら対応する

- 控返却後 控の内容をもとにマージン率等の情報提供を作成する

1~3までで終わるのではなく、4まで含めて、一連の業務の流れだと押さえておくとよいでしょう。

と説明してきましたが、今回、それに加えて

5、マージン率等の情報提供をインターネットで公開(人材サービス総合サイトに掲載申し込み)する

ここまでが一連の業務です。

これでやっと、派遣報告書関連業務が終了したことになりますね。お疲れさまでした!

次回からは、派遣事業報告書とは別の報告書について、解説していきますよ~!

解説者

みなとみらい人事コンサルティング 代表

泉 文美(いずみ あやみ)

横浜生まれ。2005年東京大学卒業。

ハローワーク、労働基準監督署、労働局、厚生労働省勤務経験有。

2012年社会保険労務士事務所開業。

開業当初より厚生労働省指定「派遣元・派遣先・職業紹介責任者講習」講師を務める。派遣・紹介関係の顧問先多数。講演・著述の依頼もこなす。

法務と実務両面に強い、派遣・紹介特化型社労士として、役所での勤務経験も活かし、「役所対応に強い社労士」として定評がある。

「マージン率等の情報提供」の作成時の要注意ポイント

「マージン率等の情報提供」の作成時の要注意ポイント 労働局に提出する「収支決算書」を作成

労働局に提出する「収支決算書」を作成