派遣会社の皆様へ

厚生労働省指定派遣元責任者講習講師、法務と実務に強い派遣特化型の

社会保険労務士、みなとみらい人事コンサルティング代表の泉文美(いずみ あやみ)と申します。

今回も、よろしくお願いいたします。

前回(8月公開)は、派遣報告書の内容に基づいて作成する、「マージン率等の情報提供」について解説しました。

今回はその続きとして、実際に作成する際に間違えやすいポイントを深掘りして解説します。

※この記事は 2025年8月20日時点の情報を元に解説しています。

目次

各項目の解説

まず前提です。派遣報告書は労働局から修正が入る場合があります。

したがって、戻ってきた派遣報告書の控えの内容を見てから「マージン率等の情報提供」を作成しなければなりません。この点は前回もお伝えしましたね。

今月も引き続き、派遣報告書控えを今一度、引っ張り出してきて、手元に置きながら、以下の記事を読むと分かりやすくていいですよ~!

それでは、前回も取り上げた「マージン率等の情報提供」見本に沿ってお話を始めましょう。

見本の①〜⑧に沿って、派遣報告書控えの内容を正確に引用して作成を進めていきましょう。

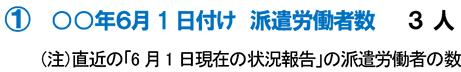

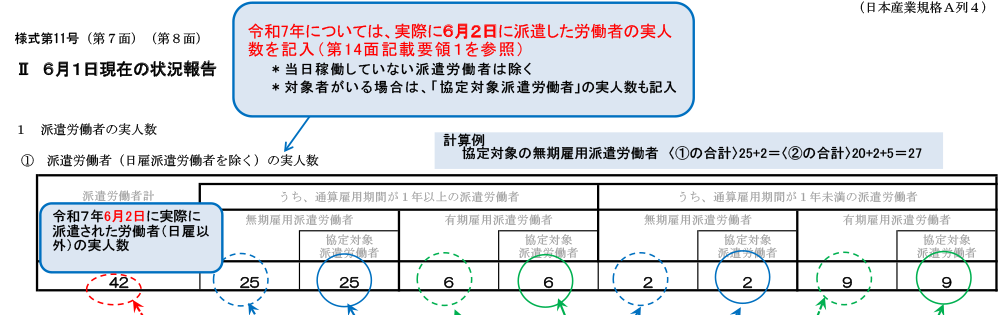

手元にある、実際に提出した自社の派遣報告書をご用意ください。確認するのは 第7面 です。

「派遣労働者計」と記載された箇所がありますので、そこに書かれている 合計人数 を「マージン率等の情報提供」に転記しましょう。

派遣報告書には、第2面をはじめとして複数の箇所に人数を記載する欄があります。混同しやすいので注意してください。

また、「年」の記載も重要です。

たとえば2025年6月に提出した派遣報告書であれば、「2025年」と正しく記入してください。

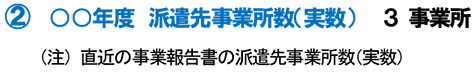

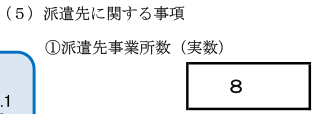

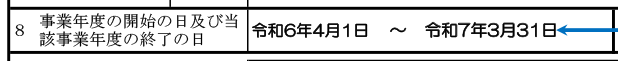

次に確認するのは、派遣報告書の 第2面・右上 にある

(5)派遣先に関する事項①派遣先事業所数(実数)の数字です。ここに記載されている数値を転記してください。

ここでのポイントは、「年」ではなく 「年度」 を書く点です。

年度については、派遣報告書の 第1面「8 事業年度の開始の日及び当該事業年度の終了の日」 を確認しましょう。

会社の決算年度によっては、同じ2025年6月に提出していても「2023年度」や「2024年度」となる場合があります。ここを間違えないようにしてください。

また注意点として、上記①で書くべき派遣労働者数(第7面)と、

ここに出てくる、第2面に記載されている派遣労働者数を混同してしまうケースがあります。

あくまで上記①では、第2面ではなく、第7面の派遣先労働者数を記入することを忘れないようにしましょう。

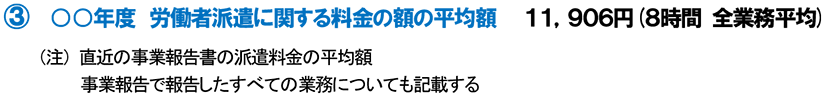

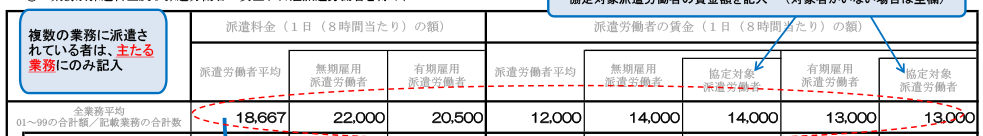

次は、派遣報告書 第3面「派遣料金(1日(8時間当たり)の額)全業務平均」 の数字を転記します。

注記には、「事業報告で報告したすべての業務についても記載する」とあります。

ここが重要なポイントです。

つまり、「全業務平均」だけを記入して終わりではありません。

続けて、会社ごとに第3面~第4面に記載した 職種ごとの平均額 も列挙していく必要があります。

記入例:

- ●円(8時間 一般事務従事者 業務平均)

- ●円(8時間 商品販売従事者 業務平均)

このように、全業務平均に加えて 各職種ごとの平均額も忘れずに記載する ようにしましょう。

実務では「全業務平均だけを書いて、職種ごとの平均を抜かしてしまう」ケースが多いので要注意です。

例 ●円(8時間 一般事務従事者 業務平均)

●円(8時間 商品販売従事者 業務平均)

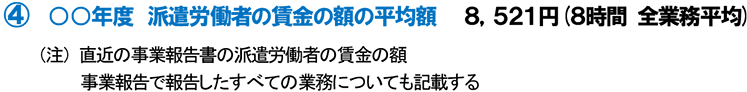

ここも上記③の通り、今度は賃金の額を記載します。

職種ごとに記載するのも一緒です。

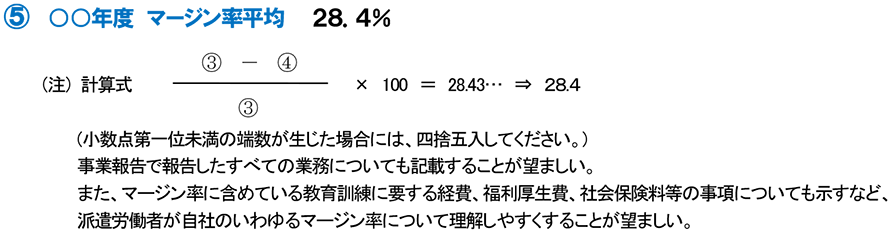

例 ●%(一般事務従事者 マージン率平均)

●%( 商品販売従事者 マージン率平均)

マージン率の算出方法は、前回説明した通りです。

事業報告で報告したすべての業務についても記載することが望ましい。

とここにもあるように、職種ごとにもそれぞれ計算して記載しましょう。

また、

マージン率に含めている教育訓練に要する経費、福利厚生費、社会保険料等の事項についても示す

とありますね。

これは具体的にどういうことかというと、マージン率の内訳をさらに記載する、ということです。

つまり、マージン率が30.5%だったとしたら、

そのうち、教育訓練経費が1%、福利厚生費が5%、社会保険料が20%、残り4.5%がその他運営費等…と列挙することです。

これはさすがに職種ごとに分けて算出するのは難しいので、全業務平均のマージン率だけでよいでしょう。

数値の出し方については、いくつか方法があります。

たとえば――

- 経理担当者に依頼して数値を出してもらう

- 決算書の「販管費の内訳」など、経理書類を参考に金額を拾い、割合を計算する

といったやり方が考えられます。

特に決まった方法があるわけではありませんので、会社にとって一番やりやすい方法で算出して問題ありません。

また、正確な数値でなくても 大まかな概算値で構わない 点も押さえておきましょう。

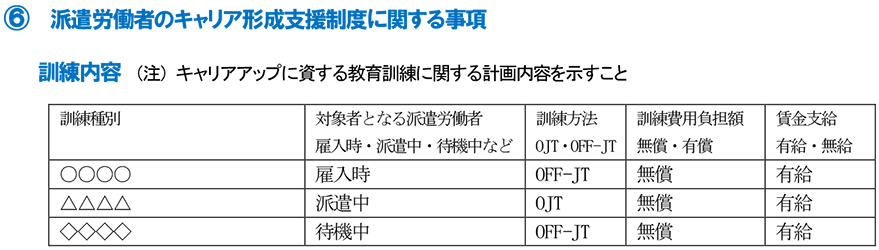

ここは、派遣報告書を見るのではありません。

皆さんの会社が派遣許可(あるいは更新)を受けたときに提出した、教育訓練計画書を見てその内容を書きます。

この教育訓練計画書については、派遣許可申請について説明するコラムで詳しくお話しします。

ここは、派遣報告書第6面を見ましょう。

この欄には、必ず 1人以上の情報 を記載しているはずです。

派遣報告書には人数しか記載されていないため、ここでは 具体的に氏名と連絡先 を記入します。

つまり、派遣許可(または更新)の際に社内で選任した キャリアコンサルティング担当者 と、その 連絡窓口の電話番号 を書きましょう。

派遣報告書の第6面に記載欄があるように、「派遣元責任者が兼任しているケース」「専任のキャリアコンサルタントがいるケース」もあります。

会社によって異なりますので、必ず確認して記入してください。

また、派遣許可申請時から人事異動などで担当者が変わっている場合もあります。

「現時点で誰が担当か」 を調べて正しく書くことが重要です。

このキャリアコンサルティングの詳細については、また別のコラムで改めて解説します。

ここは特に記載することが無ければ、無しでいいですよ。

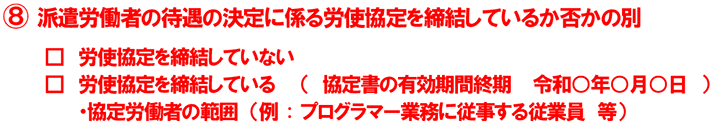

この⑧は一番最後に法改正で追加された箇所なので、漏れが多いので要注意です。

ほとんどの会社は「締結している」の方にチェックが入ります。

協定書の有効期間終期は、現時点で有効のものを書きましょう。

まれに、終期の欄が 過去の日付のまま更新されていない 場合があります。

実際の労使協定の有効期間を確認し、最新の労使協定の終期の日付を記載するように注意してください。

そして、ここが最大の間違いやすいポイントです。

必ず 協定労働者の範囲 を記載しなければなりません。

記入の際は、労使協定に定めた職種を、複数ある場合はすべて列挙 してください。

よくある誤りは、「そもそも範囲を何も書かない」「全派遣社員と書いてしまう」といったケースです。

実際は全派遣社員であったとしても、「営業・事務・販売に従事する全派遣労働者」 のように、職種を明示して記載する必要があります。

ここは特に間違いが多いので、必ず注意してください。

おわりに

以上、8項目それぞれについて、ポイントを解説しました。

「やれやれ、結構細かい注意点とかあって、面倒くさかったけど、完成したぞ」というアナタ、まだあるんですよ~!

次回は、完成した「マージン率等の情報提供」をインターネットに情報公開しなければならない、というお話をしますから、お楽しみに~!

解説者

みなとみらい人事コンサルティング 代表

泉 文美(いずみ あやみ)

横浜生まれ。2005年東京大学卒業。

ハローワーク、労働基準監督署、労働局、厚生労働省勤務経験有。

2012年社会保険労務士事務所開業。

開業当初より厚生労働省指定「派遣元・派遣先・職業紹介責任者講習」講師を務める。派遣・紹介関係の顧問先多数。講演・著述の依頼もこなす。

法務と実務両面に強い、派遣・紹介特化型社労士として、役所での勤務経験も活かし、「役所対応に強い社労士」として定評がある。

「マージン率等の情報提供」を作成しよう

「マージン率等の情報提供」を作成しよう 「マージン率等の情報提供」をインターネットで公開する

「マージン率等の情報提供」をインターネットで公開する